中国最新颁布的《数学课程标准》在教学目的中将“能够运用所学的知识解决简单的实际问题”改为“能探索和解决简单的实际问题”,在教学要求中增加“使学生感受数学与现实生活的联系”。这足以体现人们对问题解决的关注。虽然目前还没有形成关于问题解决内涵的定论,但“问题”在问题解决中的地位受到人们的普遍重视,许多学者都在寻找“好”问题的标准。关于问题选择的研究对于问题解决教学的发展具有重要意义。

一、问题解决教学中问题的特点

现实生活中和数学内部都充满着各种各样的问题,但问题解决中的问题不同于一般的问题,具有它自己的特点:

(一)现实性

这里的问题必须是数学学科和实际生活中客观存在的真实问题,必须是学生确实感到困惑,不知道“是什么”、“为什么”、“怎么办”的问题,而不是形式上是问题、而实质上已不成为问题的问题。应该说现在教学上的形式主义、教师“想当然”地用自己的思路代替学生的思路或者只研究教材中知识的联系而不研究学生思维的现象仍然是普遍存在的。这就要求我们平时要深入,了解学生的认知特点和思维方式,摸准他们的思路,因势利导地提出恰当的实际问题。

(二)探究性

提出的问题要适合学生去探究,问题过于简单或过于复杂都是不合适的。问题的探索要正好处于学生的“最近发展区”,解决问题所需的策略、知识经验、生活经验必须适合学生的实际水平,使学生“跳一跳,够得着”。 能不能做到这一点既与对学生的情况了解不了解、熟悉不熟悉有关,同时又与创设的问题情境的指向性有关学生的问题解决与科学研究不同,教师应把科学研究中那 些次要的、非本质的、费时的情节和过程删去,让学生经历那些主要的、本质的探究过程。从现在的教学状况来看,最普遍存在的问题是探索的空间太小,学生不费思索即能回答,甚至教师已把答案暗示给学生。这种教学名为教师指导学生学习,实际是教师借学生之口进行灌输。无数事实证明,学生具有很大的发展潜能,只要 我们能把他们的探究激情激发出来,他们想出来的主意常常会出乎教师的意料。

(三)发展性

问题的发展性包括两个方面:一方面,该问题可以引申出新的问题或引起进一步的思考。导致问题获得解决的概念、命题等的独特组合,往往生成一种更高级的规则或解题策略,因而具有发现与创新的成分。另一方面,问题的提出与解决要有利于学生的综合发展和数学整体素质的提高。对于学生来说,其数学素质不仅仅在于其掌握数学知识的多少、能解多少难题,更重要的是看他们能否恰当地运用数学思想和方法。问题的提出应着眼于五个意识的提高:问题意识、策略意识、应用意识、主体意识和创造意识。

二、问题解决中问题的类型

在小学数学问题解决教学中,可以设计以下几种类型的问题:

(一)非常规型问题

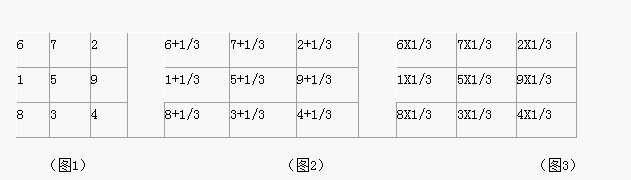

解决非常规型问题要求思维不局限于某种固有的认知结构 ,而应从消极思维定势的“框框”中跳出来。它带有很强的独特性和技巧性。例如:有人做了一个得数为15的魔方(图1),即横、竖、斜三个数相加得数都等于15。现在,请你做一个得数为16的魔方,即横、竖、斜三个数相加都等于16。注意:9个格中每个数都不相同。解答时,学生的思维若局限于9个整数,将无法得出答案。若能引导学生跳出整数的“框框”,问题便迎刃而解(图2,图3)。

再如学生学习了多位数的加法,会计算12345+23456时,教师可以改变题目的叙述方式,出示“CRBSS+RBADS=DANGER,已知B=2、S=3求其它字母各代表几?”这显然为学生创设了一个非常规型问题。因为解答用字母来表示加数和被加数的加法,对他们来说是一个新的、没有遇到 过的问题,而且解此题时学生不仅要具有加法知识,还涉及假设和推理能力。但这其中需要注意的是,非常规型问题不等于偏题、怪题,一味地追求“非常规”而忽略了小学数学教学的根本目的是不可取的。

- 2014-03-07教学选择“问题”和小学数学的“问题解决”

- 2014-03-07高年级学生怎样学好奥数

- 2014-03-07低年级的学生学习奥数的好处

- 2014-03-07小学一套高等难度的试题

- 2014-03-07学习数学的原则和基本方法

- 2014-03-07捐10年压岁钱10万,为灾区小朋友暂解干渴之忧

- 2014-03-06怎样在家辅导一年级孩子学好数学

- 2014-03-06好作文需准备什么?

- 2014-03-06小升初语文复习备考指南

- 2014-03-06小升初数学学习方法及备考方案